Pemuda Pesantren: Api Moral di Balik Sumpah Pemuda 1928

Pemuda pesantren menjadi kekuatan moral yang menyatukan bangsa lewat Sumpah Pemuda 1928.

Jejak Santri dalam Sumpah Persatuan

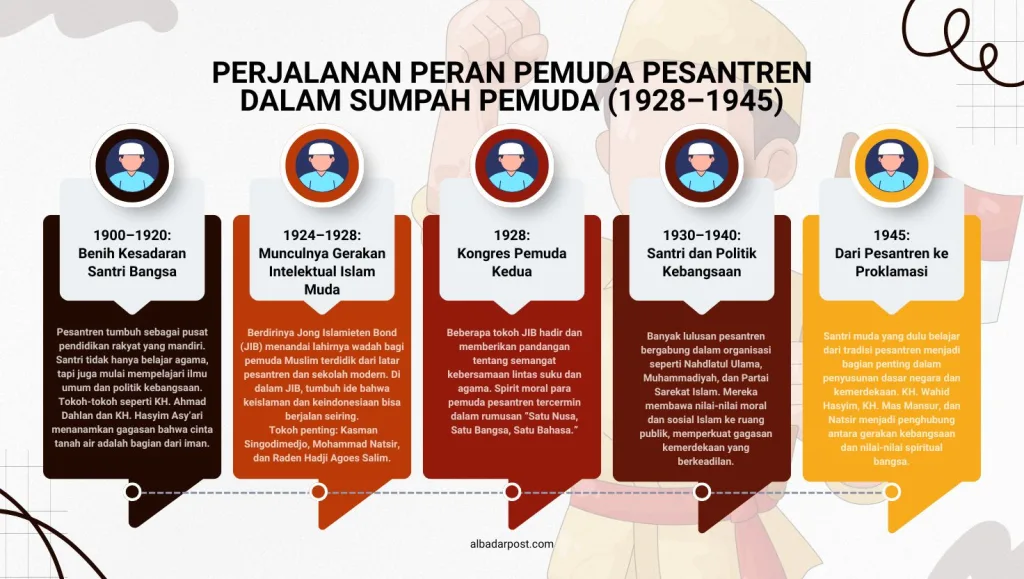

lintaspriangan.com, OPINI – Di tengah hiruk pikuk pergerakan nasional awal abad ke-20, ada sekelompok pemuda dari pesantren yang menyalakan api persatuan dari ruang belajar sederhana. Mereka bukan hanya murid agama, melainkan juga pejuang intelektual yang menjahit nilai-nilai Islam, kebangsaan, dan kemerdekaan menjadi satu tekad: Indonesia harus bersatu.

Sumpah Pemuda 1928 bukan sekadar hasil kongres organisasi modern. Di baliknya, tersimpan semangat para pemuda pesantren yang membawa idealisme moral dari kitab kuning menuju ruang perjuangan nasional.

Pesantren dan Nasionalisme yang Lahir dari Iman

Pesantren, yang sejak lama menjadi benteng pendidikan rakyat, memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran kebangsaan di kalangan pemuda. Di era penjajahan Belanda, pesantren bukan hanya pusat belajar agama, tetapi juga tempat menanamkan semangat kemandirian dan perlawanan terhadap penindasan.

Salah satu figur penting yang mencerminkan peran pemuda pesantren adalah KH. Wahid Hasyim, santri muda yang kelak menjadi tokoh sentral Nahdlatul Ulama dan Menteri Agama pertama Indonesia. Dalam usia belia, ia ikut menghidupkan gagasan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman—sebuah konsep yang kemudian mengakar dalam semangat Sumpah Pemuda.

Selain Wahid Hasyim, nama KH. Ahmad Dahlan dan Haji Agus Salim juga menandai keterlibatan ulama muda dalam arus kebangsaan. Mereka meyakini bahwa Islam dan nasionalisme bukan dua kutub yang berseberangan, melainkan dua jalan yang bertemu di cita-cita kemerdekaan.

Semangat pemuda pesantren ini mengalir dalam forum Sumpah Pemuda 1928—di mana suara “satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa” menggema tidak hanya di aula kongres, tapi juga di surau-surau kecil di seluruh Nusantara.

Santri dan Lahirnya Gerakan Intelektual Bangsa

Keterlibatan santri dalam Sumpah Pemuda bukan kebetulan. Di masa itu, pesantren telah melahirkan generasi terdidik yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern. Banyak di antara mereka menempuh pendidikan di luar pesantren, bergabung dalam organisasi seperti Jong Java, Jong Islamieten Bond, atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda.

Organisasi Jong Islamieten Bond (JIB), misalnya, menjadi wadah bagi santri dan pelajar Muslim untuk berdialog tentang identitas Indonesia. Dalam JIB, tokoh-tokoh seperti Kasman Singodimedjo dan Mohammad Natsir menumbuhkan kesadaran bahwa keislaman dan keindonesiaan bisa berjalan seiring.

Mereka menolak gagasan sektarian yang memisahkan Islam dari nasionalisme. Sebaliknya, mereka mengusung semangat universal: memerdekakan manusia dari kebodohan dan ketakutan, tanpa memandang agama atau suku.

Di sinilah pemuda pesantren memainkan peran ganda: sebagai penjaga nilai moral dan sekaligus penggerak perubahan sosial. Mereka percaya bahwa ilmu harus memerdekakan, bukan memperbudak. Bahwa iman harus menuntun, bukan memisahkan.

Warisan Pemuda Pesantren untuk Generasi Kini

Hampir satu abad berlalu, api semangat pemuda pesantren itu tetap menyala. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi, pesantren masih menjadi laboratorium nilai yang melahirkan generasi muda dengan daya tahan moral dan spiritual yang kuat.

Banyak santri hari ini tampil sebagai inovator sosial, jurnalis, aktivis lingkungan, dan penggerak literasi. Dari pesantren di pelosok Aceh hingga Madura, muncul tokoh muda yang menghidupkan kembali cita-cita Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian: persatuan dalam keberagaman.

Kementerian Agama mencatat, jumlah pesantren di Indonesia kini mencapai lebih dari 36 ribu lembaga dengan jutaan santri yang tersebar di seluruh wilayah. Mereka bukan hanya penjaga tradisi, tapi juga pelaku perubahan. Sebagaimana para pendahulu mereka di 1928, para pemuda pesantren kini berdiri di garis depan melawan intoleransi dan kebodohan.

Sejarawan nasional, Ahmad Baso, dalam bukunya Pesantren dan Nasionalisme Indonesia, menulis:

“Gerakan santri sejak awal merupakan bagian dari gerakan kebangsaan. Mereka membawa pencerahan yang bersumber dari keyakinan bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman.”

Kalimat itu menegaskan bahwa warisan moral pesantren bukan sekadar romantika sejarah, tetapi fondasi kebangsaan yang relevan hingga hari ini.

Dari Pesantren, Untuk Persatuan

Sumpah Pemuda 1928 akan selalu dikenang sebagai momentum persatuan bangsa. Namun di balik teks sejarah itu, ada peran besar pemuda pesantren—para santri yang membawa nilai iman, akal, dan keberanian untuk menyatukan Indonesia.

Kini, ketika bangsa menghadapi tantangan perpecahan sosial dan arus informasi yang memecah belah, semangat pemuda pesantren kembali menemukan relevansinya. Dari ruang belajar sederhana di pesantren, dari lantunan doa dan diskusi malam hari, lahir kembali tekad untuk menjaga keutuhan negeri.

Dari pesantren, bangsa ini belajar arti persaudaraan sejati: bahwa Indonesia dibangun bukan hanya oleh darah dan perjuangan, tapi juga oleh ilmu dan akhlak.

Pemuda pesantren menjadi penopang moral Sumpah Pemuda 1928, warisannya masih membakar semangat generasi muda Indonesia. (MD)