DTHREE: Brand Fashion dari Tasikmalaya yang Sukses di Pasar Digital

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Keputusan berani sering kali menjadi pintu menuju takdir baru. Hal itu dialami Haji Rusman, pria asal Jalan Tundagan, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Dari seorang pegawai bank BUMN, ia bertransformasi menjadi pengusaha sukses di dunia fashion online dengan brand Dthree, yang kini dikenal luas di berbagai platform e-commerce nasional.

Dari Meja Bank ke Dunia Fashion Digital

Perjalanan Haji Rusman dimulai enam tahun lalu, saat ia memutuskan untuk meninggalkan kenyamanan profesinya di dunia perbankan. Keputusan itu lahir bukan karena ambisi, melainkan pergulatan batin setelah kehilangan anak tercinta.

“Saya dulu bertugas di Kalimantan sebagai kepala bagian. Setelah anak saya meninggal, saya mulai berpikir ulang tentang hidup dan karier. Akhirnya saya memutuskan berhenti dan fokus membangun bisnis sendiri,” tuturnya dengan nada berat.

Dari situ, Rusman mulai menata langkah baru. Bermodalkan niat dan keyakinan bahwa masa depan ada di dunia digital, ia mulai menjual produk fashion di Shopee. “Awalnya jualan biasa, lalu naik jadi Star Seller, dan sekarang sudah masuk kategori Mall Seller — kategori tertinggi di Shopee,” ujarnya bangga.

Bagi Rusman, perubahan besar itu berawal dari langkah kecil. Ia percaya bahwa dunia digital membuka peluang yang tidak terbatas, terutama bagi pelaku UMKM. “Sekarang ini masuk ke e-commerce itu bukan pilihan, tapi keharusan. Kalau tidak, usaha kita bisa tergilas zaman,” tegasnya.

Tumbuh dari Niat Kecil, Menjadi Brand Besar

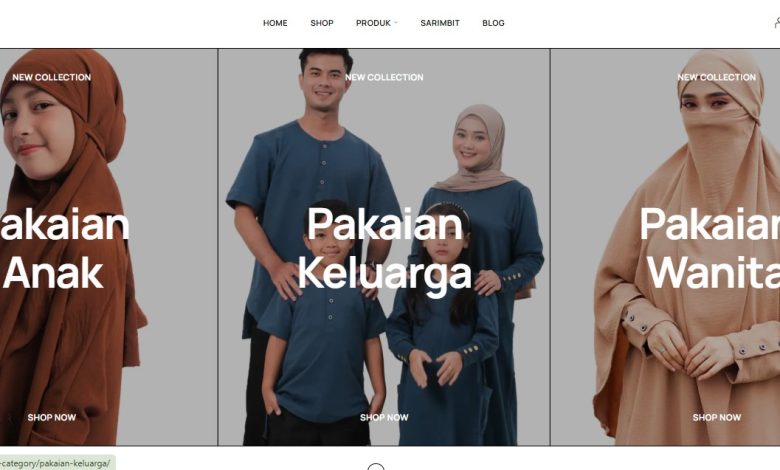

Kini, Dthree telah mempekerjakan sekitar 80 karyawan di berbagai divisi — mulai dari HRD, keuangan, marketing, hingga produksi. Produknya meliputi busana muslim, sarimbit keluarga, kebaya, hingga pakaian kasual dan formal.

“Dulu semuanya saya kerjakan sendiri, dari A sampai Z. Tapi karena mimpi saya besar, saya mulai dari hal kecil. Sedikit demi sedikit berkembang, sampai akhirnya punya tim dan 80 karyawan,” kenangnya.

Keberhasilan Dthree tidak datang secara instan. Rusman mengaku, membangun bisnis online memerlukan mental baja dan kerja keras. “Uang memang penting, tapi bukan faktor utama. Mental lah yang paling menentukan,” katanya menekankan.

Dalam menjalankan usahanya, Rusman menempatkan dua hal sebagai pondasi utama: kualitas produk dan pelayanan pelanggan. Ia selalu memulai dari riset tren dan data penjualan sebelum merancang produk baru. “Kami analisis dulu data penjualan, lihat tren pasar, lalu berkolaborasi dengan desainer,” jelasnya.

Dthree juga dikenal karena pelayanan cepat dan responsif. Saat promo besar seperti 11.11 atau Harbolnas 12.12, omzet harian mereka bisa mencapai lebih dari 500 pesanan. Kini, Dthree telah memiliki kantor dan fasilitas produksi modern, tim kreator muda yang aktif melakukan live shopping, serta sistem pengemasan cepat agar pengiriman selalu tepat waktu.

Tasikmalaya dan Era Baru UMKM Digital

Menariknya, Rusman sudah memulai bisnis online delapan bulan sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia. “Saya yakin pasar terbesar ada di e-commerce. Dan keputusan itu sangat tepat,” ujarnya.

Kini, brand Dthree tidak hanya dikenal di Tasikmalaya, tetapi juga telah menjangkau pelanggan dari berbagai daerah di Indonesia. Di tengah derasnya persaingan, kisah Rusman menjadi bukti bahwa Tasikmalaya punya potensi besar untuk melahirkan pelaku bisnis digital yang tangguh.

“Kesuksesan UMKM saat ini sangat tergantung pada kemampuan melek digital,” katanya. “Shopee bagi saya bukan sekadar pilihan, tapi sudah menjadi keharusan.”

Bagi Haji Rusman, kesuksesan bukan semata soal angka penjualan, tetapi tentang keberanian memulai dan keteguhan menjaga nilai. “Jangan takut memulai dari nol. Selama punya niat, mental kuat, dan mau belajar, insyaallah kita bisa tumbuh besar,” tutupnya dengan senyum penuh keyakinan. (GPS)